ジリジリと肌を焼くような陽射しに、空にそびえ立つ入道雲。耳をつんざくほどの蝉時雨が降り注ぐ、まさに夏真っ盛りの今日。こんなむっとするような熱気と喧騒に包まれていると、ふと、遠い日の記憶が蘇ります。

そう、あの夏祭りの日も、こんな太陽の下にありました…。

野外イベントで出店が並んでいるのを見かけると、子供の頃に行った「お祭り」の風景がフッと蘇ることはありませんか?

我が家にはクリスマスを祝う習慣がなく、誕生日も学歴至上主義の父から「参考書の購入にしか使ってはいけない」と条件付きでお金を受け取るだけの日でした。(購入レシート提出必須)

だからこそ、ただただ純粋に楽しめる「お祭り」は、私にとって一年で最大のイベントだったのです。

月の小遣いが「学年×100円」だった私にとって、お祭りの日に別途もらえる500円は大金でした。まだ500円玉が存在しなかった時代。私は100円玉を5枚、固く握りしめて、意気揚々とお祭りが催される神社へ向かったものです。

所詮は水であり、氷なのだから

私は少し変わった子供で、一緒に行った友人とは見たいものも買いたいものも全く違いました。だから結局、毎回自然と別行動をとっていました。大人になった今なら当たり前にわかりますが、あの頃の私には、どうしても友人たちのある価値観が理解できなかったのです。

それは、「食べ物にお金を使う」ということです。

焼きそば、たこ焼き、お好み焼き――。食べてしまったらすぐになくなってしまう「消えもの」に、私は一切興味を示しませんでした。

だってそんなのいつだって家で作って食べられるでしょ?

しかも一皿300円もするのだから、なおさら理解に苦しみました。近所の駄菓子屋なら、300円あれば10種類以上のお菓子が買えます(当時はまだ消費税もありませんでした)。

お祭りでわざわざ割高な食べ物にお金を使うことがどれほど無駄なのか、なぜ誰も気づかないのだろう――当時の私は本気でそう疑問に思っていたのです。

わたがしを食べたいと思ったことは一度もないし、りんご飴もチョコバナナも買ったことがありません。かき氷も幼稚園の頃、親に一度買ってもらったきり。

今でも情報番組でお洒落なかき氷が紹介されるたび、口をついて出るのは「たかすぎ!!」の一言です。どれだけ屁理屈をこねくり回しても、所詮は水であり氷なのですから。(批判は甘んじて受けます笑)

もちろん、大人になった今なら多少はわかります。あの屋外での非日常の空間で食べるからこそ、格別に美味しく感じるのだと。BBQを私が楽しめるのも、きっと同じ理由なのでしょう。

僕の心を躍らせた、たった二つのもの

子供がワクワクする要素のほとんどを自ら削ぎ落としていたような私ですが、そんな私の心を躍らせたものが、二つありました。

一つは、「浴衣」です。

私は自他ともに認める「浴衣フェチ」です。

歴代の彼女には必ず浴衣を着てもらい、巾着や下駄もセットでプレゼントするのが何より好きでした。昔は家に投函される浴衣フェアのチラシや、デパートの浴衣カタログを大切にとっておいたほどです。

このフェチが生まれたきっかけこそが「お祭り」でした。ただ浴衣姿の人が多いから、というわけではありません。明確な原体験があったのです。

それは、同じクラスの女の子がお祭りに浴衣を着てきた時のこと。私を見つけて声をかけてきた彼女は、恥ずかしそうにこう言いました。

「浴衣、着た…どう?」

何と返事をすればいいのか分からず、私は首をかしげて頭をポリポリとかきながら「んー……まあ、いいんじゃない?」と口にするのが精いっぱいでした。

でも内心では、いつもは悪ふざけする男子を大声で叱り飛ばす“男前”な彼女が見せた、控えめで恥じらう仕草とのギャップに胸を撃ち抜かれていました。――あの瞬間こそが、私を浴衣フェチへと導いた原点だった。

ちなみに、私にとって花火大会は花火を観に行くイベントではなく……いえ、なんでもありません。

射幸心と、なけなしの金と

そして、もう一つが「祭りくじ」です。

矛盾しているようですが、私は「射幸心(しゃこうしん)」を煽って利潤を得るものが嫌いです。端的に言えば、ギャンブル全般が。

こんなことを言うと、友達には「偏屈だ」「堅物だ」「頑固だ」「遊び心がない」と散々に言われますが、正直まったく気にしていません。

例えばパチンコ。射幸心を煽ることを目的に演出やルールの全てが逆算されて設計された遊びであり、それを知った上で、あの繰り返しで退屈な映像のどこに興奮する要素があるのか、私には全く理解できません…。

パチンコ業界の年間売上は、およそ 15兆円 といわれています。

一方、今や「一人一台」が当たり前になったスマートフォン(モバイル通信)市場でも規模は 約7兆円 にとどまります。国内には 2億件超 の契約回線があり、平均月額ARPU(利用者一人当たりの売上)は 約4,300円。それでもパチンコ業界はスマホ市場の 約2倍 もの規模を誇ります。

さらに、任天堂やソニーといった世界的企業が名を連ねる家庭用ゲーム業界の市場規模は 約2兆円 程度しかありません。

パチンコで収支がプラスになる利用者は、ビギナーズラックを含めても 全体の約2% 程度。しかも、いわゆる「パチプロ」のように 継続的に勝ち続ける人は0.1% にも満たないとされています。それでも年間15兆円もの資金が流れ込むわけですから、いかにこの業界が特異であるかがよく分かるでしょう。

私は競馬もあまり好きではありません。しかし、良い血統を交配させて速い馬を人工的に作り出すことが、倫理的な問題を飛び越えて世界中で定着しているのは、もはや「文化」なので、単純に良し悪しを決めつけることはできないとも思っていますが、外野から見れば特異な嗜好と言わざるを得ません。

宝くじに至っては、個人的には「お金をどぶに捨てる行為に等しい」と思っています。父が毎年、当選確認をせずに宝くじをタンスの肥やしにし、母に怒られていた光景は、いつも子供心に「バカバカしい」と思っていました。

宝くじの収益は、地方自治体の公共事業に充てられたり、「市町村振興基金」などを通じて各市町村に交付されたりと、一見すると公益に資する仕組みに思えます。しかし、その財源の多くは可処分所得の限られた人びとから集められた“なけなしの金”であるため、どうしても素直に肯定できません。

そんな猛烈にひねくれた私は、「宝くじシミュレーター」なるものを作りました。

しかし、こんな私にも、まだ射幸心がモリモリとあった子供時代がありました。

私はお祭り用にもらったお小遣いの500円を、食べ物ではなく、毎回「祭りくじ」に全額ベットしていたのです。

祭りくじがおしえてくれたこと

「祭りくじ」といえば、薄暗いテントの奥に、いかにも胡散臭いおじさんがドンと腰を据えているのが定番でした。陳列棚にはラジコンやゲームウォッチなど、当時の子どもたちの憧れがずらり。一方でハズレ景品は、ビー玉や小さなコマといった、翌朝に捨ててしまうようなガラクタばかりです。

私はせっせと小遣いをつぎ込み、くじを引いてはゴミ同然のハズレを握りしめて家に帰る。毎年その繰り返し。何十回引いても当たらないし、周囲でも「大当たりを引いた」という子を一度として見たことがありませんでした。小学校6年生のある夜、いつも通りハズレを握りしめて家に帰る道中、はたと気づきます。「そもそも“当たり”なんて最初から入っていないんだ」と。

そう悟った瞬間、人の心理を巧みに利用する仕組みがはっきり見えました。高額景品で射幸心を煽る → 冷静な判断を麻痺させる → 参加者は損を続けてもやめられない。これこそが“商売”として成立するロジックだ、と子どもながらに理解したのです。

この体験が、私をギャンブル嫌いにした原点だと思っています。

のちに有名YouTuberが「祭りくじの闇を暴く」と大々的に動画を出しましたが、あれはむしろ、大人になっても「当たりはちゃんと入っているはずだ」と信じ続けている人が少なからずいるという証なのでしょう。

要は“当たり”とは札束でも景品でもなく、夢を見させる仕掛けそのもの。そして仕掛けに気づけるかどうかが、搾取される側と利用する側を分ける境目なのだと、あの夏の「祭りくじ」が教えてくれたのでした。

私が作った「全員当たる宝くじ」

祭りくじのカラクリと、子供からお金を巻き上げる大人の卑劣さを知って悔しさを覚えた私は、ある突飛な遊びを思いつきました。

それは、「全員当たる宝くじ」です。

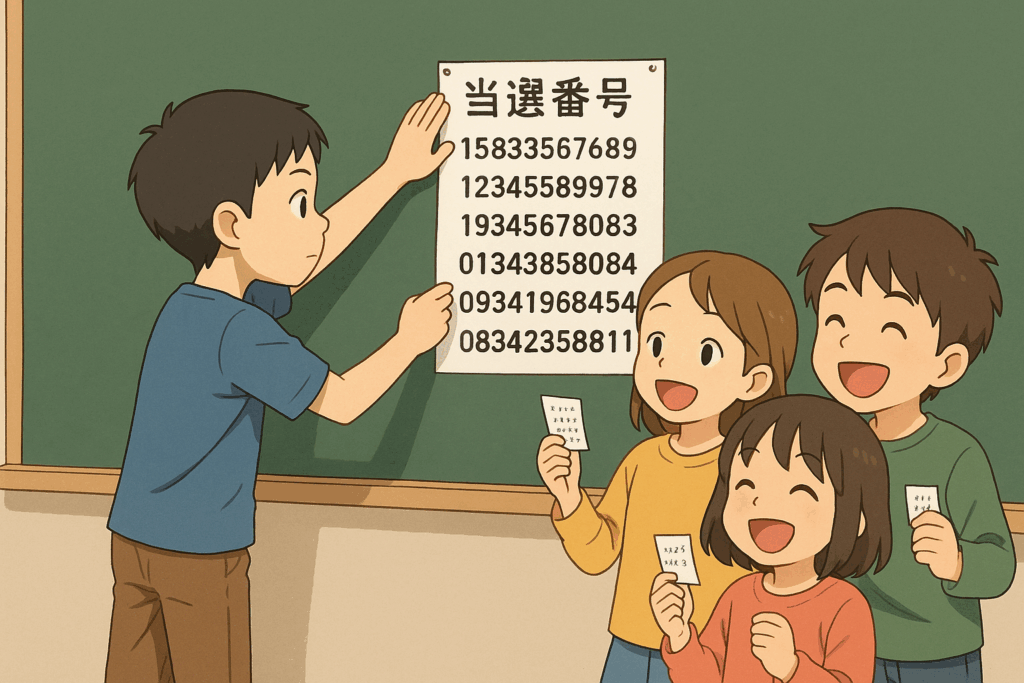

仕組みは簡単です。自分のノートを数ページ切り取り、電車の切符ほどの大きさのくじを大量に作ります。そこに10桁くらいの数字をランダムに書き、その数字を別にメモしておくのです。そして、全ての番号に賞品を割り当てます。賞品は、文房具や本、アニメグッズなど、すべて私の私物でした。

行間休み(授業の間の休み時間)になると、私はクラスメイトにそのくじを1人1枚ずつ配ります。もちろん無料です。そして放課後、当たりくじの一覧を教室の後ろの黒板に張り出します。クラスメイトたちは黒板の前に群がり、上位の賞に当たった人は喜びの歓声を上げました。当たった人(全員)は私のところに来て、賞品を受け取るという、至極シンプルな遊びでした。

この“全員当たる宝くじ”は瞬く間にクラスで大ブームとなり、みんなが毎回こぞってくじを引きたがるようになりました。

ちなみに、例の有名YouTuberが2023年に公開した動画「ハズレのない絶対に当たる祭りくじ」は再生回数100万超。けれど私は、実に40年以上も前に同じ仕組みを実践済みでした(ドヤ顔)。

ところが、この遊びには致命的な欠陥がありました。賞品をすべて自前で用意していたため、私物がどんどん消えていったのです。ついには自分が普段使っている鉛筆や消しゴムまで景品として放出し、毎日友達に文房具を借りる羽目に…。

こうして「全員当たる宝くじ」はあっけなく終焉を迎えました。当然、私の代わりに運営を引き継ごうと名乗り出る者は誰一人いませんでした。

大当たりと、優しいお返し

そんな中、この遊びをやめるよう何度も忠告してくる女子がいました。彼女は第1回で大当たりを引いて大喜びしたにもかかわらず、なぜか2回目からはずっと反対して、くじの受取りを拒否していたのです。そして私が自分の文房具にも窮し始めた頃、彼女はこう言いました。

「もうくじ、やめなよ。わたし、もらったやつ返すね」

もらった賞品を返すと言ったのは、後にも先にも、彼女ひとりだけでした。その一言がきっかけで、私は恋に落ちることになったのですが…それはまた、別のお話。

彼女の優しさから大きな学びがありました。

人は射幸心に火がつくと、目先の利益だけに心を奪われ、すぐそばで誰かが困っていても平然と見過ごしてしまいます。そのせいで、大切なものが見えにくくなる――そんな人間の弱さを目の当たりにし、私は「決して射幸心に目がくらんで、間違った思想や行為を見過ごす人間にはならない」と心に誓ったのです。

あの頃、お祭りがおしえてくれたこと……それは、射幸心に惑わされず、他人の痛みに気づける優しさこそが、人生で最も価値のある「大当たり」なのだということ。

そしてその「当たり」は、今も私の大切な思い出です。